Cuvée vosgienne le retour #2

Après être revenue sur les deux premiers jours de la 24ème édition du Festival de Gérardmer, la Cave de Borat s'attarde dorénavant sur les deux derniers chapitres de cette épopée fantastique et horrifique. Etes-vous prêts à repartir pour le train fantôme en partance pour les Vosges? Go! (attention spoilers)

Jour 3 : Dézingages de petits poids

N'ayant pas grand chose à perdre, votre cher Borat s'est dit qu'il n'y avait pas forcément de mal à aller voir ce que donnait Orgueil et préjugés et zombies (Burr Steers, 2016), présenté en compétition. Après Abraham Lincoln chasseur de vampires (Timur Bekmanbetov, 2012), revoici une adaptation d'un roman de Seth Grahame Smith. A la différence que cette fois-ci, l'auteur s'attaquait à un gros monument de la littérature. Comme tout ce qui est un peu hype, Hollywood a rapidement mis le grappin dessus. Un projet à la production tumultueuse, multipliant les départs de société de production (Lionsgate initialement), de réalisateurs (David O Russell, Mike White, Craig Gillespie) et d'actrice (Natalie Portman qui reste productrice) jusqu'à ce que le film se fasse. Au final, il aura fallu presque sept ans pour que le projet sorte dans les salles. Le film a subi un petit bide (10 millions de dollars au box-office US pour 28 millions de budget), n'est pas sorti partout et finalement le Festival de Gérardmer est une des rares fois où il sera projeté en France (dans les bacs le 29 mars prochain). Au final, bien que l'oeuvre soit recontextualisée (les enfants sont envoyés au Japon et en Chine pour apprendre les arts-martiaux après une épidémie de zombification), on est plus devant une adaptation du roman de Jane Austen. Ceux qui s'attendent à une grosse série B qui tâche, jouant sans cesse de la parodie, risquent fort de devoir passer leur chemin.

Si les maquillages sont bien faits et que les dézingages de zombies sont bel et bien présents (le réalisateur montre même la vision des zombies à travers... des plans flous), l'ensemble se révèle finalement peu horrifique ou fantastique et manque de folie. Le film délaisse d'ailleurs assez rapidement les plus jeunes soeurs pour ne s'intéresser qu'aux deux plus âgées (incarnées par Lily James et Bella Heathcote), sans même les caractériser réellement. Les diverses intrigues d'Austen sont là et si vous avez lu le roman (1813), vu le film de Joe Wright (2005) ou la mini-série avec Darcy (1995), vous ne serez pas dépaysé. En revanche, le film est assez plaisant à regarder, sans transcender et bien joué dans l'ensemble (Matt Smith est jubilatoire en pasteur goujat et fort en gueule). Au moins par son côté classique, le film ne s'enfonce dans le nawak total, ce qui avait été repproché au film de Bekmanbetov. Passons maintenant à la compétition des courts-métrages qui fut une véritable catastrophe jusqu'au palmarès. Peu ou pas de fantastique ou d'horreur, souvent traîtés par dessus la jambe et sans réelle cohérence sur au moins quatre des courts-métrages sur cinq. Limbo (Konstantina Kotzamani, 2016), récompensé pour l'occasion, est le film arty dans toute sa splendeur. Sorte de Sa majesté des mouches en Grèce (pas de parent, des enfants seuls, coin isolé, intolérance), le film s'enfonce dans l'incompréhension et l'ennui (il dure trente minutes, ce qui peut être très long parfois).

Même sans l'apport plus que léger du fantastique (un enfant albinos qui fait peur aux autres enfants et une baleine échouée visiblement vivante), le film est inintéressant et particulièrement lent. Difficile de s'exciter plus dessus. Marée basse (Adrien Jeannot, 2016) part d'un postulat potentiellement fantastique (des gens sont engagés pour tuer des créatures noires), mais le réalisateur n'en fait rien. Il se contente de montrer le personnage dans sa journée quotidienne, sans exploiter le potentiel même du projet. L'acteur Clément Autain a avoué lors de la présentation qu'il s'agissait d'un court-métrage fauché tourné en deux jours. Au vue de l'interprétation globale et de la facture du film, on ne peut que le rejoindre. Margaux (les films de la Mouche, 2016) en rajoutait une couche en étant quasiment hors sujet. Pas que le court soit vraiment mauvais, mais il n'a quasiment rien de fantastique. Au contraire de Grave (Julie Ducourneau, 2016) qui aborde l'horreur petit à petit dans un contexte quasi-similaire (campus movie d'un côté, teen movie de l'autre), Margaux se plante en n'installant son fantastique que dans les dernières minutes dans une confusion totale. Cela n'empêche pas les réalisateurs de singer Rosemary's baby (Roman Polanski, 1968) sans avoir ne serait-ce que sa délicatesse. Margaux est avant tout un teen movie cru jusque dans un passage aux toilettes particulièrement putassier. Un court qui n'avait pas vraiment sa place dans un festival du film fantastique.

Le plan (Pierre Teulières, 2016) était le premier court-métrage à être réellement ancré dans le fantastique. Manque de bol, il est raté. Là aussi incompréhensible dans ses intentions, récit jamais clair, personnage masculin dont on ne sait pas qui il est, ni son utilité. Reste des maquillages plutôt réussis, ce qui est toujours ça de pris. Enfin, nous avons eu un court-métrage digne de ce nom avec Please love me forever (Holy Fatma, 2016). Un conte autour de la relation mère-fille, allant vers une esthétique proche de Tim Burton sans jamais être ridicule et plutôt drôle. D'un côté, la maman (Annick Christiaens) refaite de partout et dont les éléments à changer viennent d'un jardinier faisant de l'organe un marché. Ce qui permet à la réalisatrice de dévoiler un jardin fantastique particulièrement bien fait. De l'autre, sa fille (Isabelle Carlean Jones) essayant de trouver l'amour auprès d'un jeune garçon sans réel succès. Un côté morbide qui s'installe rapidement, animé par les couleurs blanche, bleue et rouge (la pureté, la froideur et la passion). Au moins, on retiendra un court-métrage de la sélection, ce qui n'était pas chose aisée. Passons probablement à ce que votre cher Borat a vu de pire du festival. En plus de la rétrospective à la MCL et au Paradiso le jeudi, Kiyoshi Kurosawa était présent le 28 janvier pour recevoir un hommage digne de ce nom.

Kiyoshi Kurosawa présent pour l'hommage qui lui fut dédié.

Cérémonie qui a commencé en retard comme très souvent à l'Espace Lac, engendrant une marche rapide pour votre interlocuteur afin de voir le film suivant au Casino ! Un beau discours pour malheureusement un gros navet présenté. On aurait presque préféré que les programmateurs diffusent Creepy (2016) encore inédit dans nos contrées que son essai français Le secret de la chambre noire (en salles le 8 mars). Il est triste de voir un réalisateur de talent se planter aussi radicalement, encore plus quand on lui fait des louanges durant un peu plus de vingt minutes. On peut même parler de parodie de cinéma français, tant le film accumule les poncifs de notre beau cinéma: plans trop longs pour pas grand chose, silence quasi-permanent pour laisser parler la rue, acteurs qui semblent parfois réciter avec un manque total de naturel (la palme à Constance Rousseau, présente dans la salle), intrigue prétexte pour une énième histoire de fantômes, d'un côté les gens riches, de l'autre ceux qui galèrent... On pourrait continuer longtemps, mais il vaut mieux s'arrêter là. On devine finalement bien avant Tahar Rahim (plutôt convaincant) le twist, au point que cela en devient embarassant quand il comprend la situation une bonne heure après le spectateur. Le secret de la chambre noire est en plus un film affreusement long où l'on se demande quand cela va se finir tout le long de la séance, ou alors s'il va se passer quelque chose.

2h10 c'est très long quand il ne se passe rien, au point d'envier les spectateurs partis avant la fin du film. Après le somnifère, le réveil avec The girl with all the gifts (Colm McCarthy, 2016), prix du public et de la meilleure musique pour Cristobal Tapia de Veer. Ce qui impressionne dans un premier temps dans The girl with all the gifts est son casting. Le film ne semble pas être une grosse production UK mais on retrouve tout de même Gemma Arterton (il était temps qu'elle revienne au pays après des expériences hollywoodiennes catastrophiques), Paddy Considine et Glenn Close. Comme assez souvent, Arterton écope du rôle le plus sympathique, la scientifique bienveillante mais prête à dégommer du mort-vivant en temps voulu. Un rôle tendre de mère de substitution pour des enfants victimes de leur propre nature et qui change radicalement de la mère vampire qu'elle jouait dans Byzantium (Neil Jordan, 2012). Considine incarne peut être le personnage qui évolue le plus durant le film. Le soldat bien dans ses bottes, respectant sa mission de rester neutre face à des enfants zombiesques qui sont une menace pour ses camarades et lui. Le réalisateur présente un personnage qui retrouve son humanité en même temps qu'il se familiarise avec Melanie (Sennia Nanua, incroyable de maturité dans un tel rôle). Au point d'en faire un personnage émouvant, auquel Considine apporte toute sa puissance charismatique.

Quant à Glenn Close, cela faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu avec un rôle aussi consistant. Elle joue la scientifique cherchant à combattre le virus alors que les chances de rétablir un équilibre sont quasiment mortes. Un personnage trouble auquel le spectateur comme les autres personnages ont bien du mal à lui faire confiance et ce dès les premières minutes. Le film se présente comme un beau mélange entre 28 jours et semaines plus tard (Boyle, Fresnadillo, 2002, 2007) et le jeu-vidéo The last of us (2013). Pour la première référence, on pense directement à la présence militaire omniprésente, même si l'aspect dictatorial n'a pas lieu ici. Les militaires symbolisent en quelques sortes les restes de la race humaine. Le film présente une Angleterre ravagée par un virus à la différence qu'ici les causes ne sont pas médicinales (28 jours plus tard montrait que l'attaque venait d'un chimpanzé cobaye sur un virus). Le problème vient d'un champignon dont les germes ont muté jusqu'à en devenir nausifs pour l'être-humain. Ce qui nous amène à la seconde référence, puisque le décor de The girl with all the gifts est assez similaire à ceux du jeu-vidéo de Naughty Dogs. McCarthy dévoile un Londres où la nature (et donc en soi le champignon) a repris ses droits. Est-ce des décors en dur ou des cgi? Probablement un peu des deux et le rendu est assez impressionnant.

Une preuve du travail colossal du production designer Kristian Milsted.

Pour ce qui est des zombies, le film est déjà plus généreux qu'Orgueil... et il s'agit aussi du sujet principal du film. Rien à voir avec un contexte de série B, puisque le réalisateur cherche à donner un point de vue singulier au zombie à l'image de George Romero sur Le jour des morts-vivants (1985). Il s'agit aussi d'humaniser le zombie ou tout du moins d'essayer de le sociabiliser. Pour cela, le film prend vite le point de vue de Melanie, enfant né avec le virus mais gardant encore des caractéristiques humains. Melanie sait ce qu'elle est mais ne se voit pas comme un monstre. De même, elle cherche à se sociabiliser en aidant le groupe de militaires et en acceptant d'être muselée pour leur éviter une mort imprévisible. Comparé aux films de zombies habituels où le mort-vivant est un élément central de l'intrigue tout en restant secondaire (le héros est généralement celui qui lui met une balle dans la tête), ici l'héroïne est le zombie, permettant de mieux comprendre le personnage et d'en faire l'enjeu principal. Elle est l'entre-deux: celle qui peut sauver les humains comme ses semblables en les éduquant comme on l'a fait avec elle. Une réussite de plus dans un film de qualité dans un sous-genre horrifique souvent en décrépitude quand il suit un peu trop la mode.

Jour 4 : Prépare le tartare

Votre cher Borat n'a pu assister à la Nuit Décalée qui suivait la projection de The girl with all the gifts. Toutefois, il a pu au moins rattraper un des deux films proposés (le premier était le musical avec des sirènes The lure d'Agnieszka Smoczynska). Votre cher Borat s'était un peu préparé avant son voyage avec Audition (1999), histoire de savoir à quoi s'en tenir avec Takashi Miike. Soit pour les deux du fond un des réalisateurs contemporains les plus prolifiques du Japon, capable de se lancer dans des films trash comme Ichi the killer (2001) ou celui suscité; et des films plus légers comme l'adaptation du jeu-vidéo Phoenix Wright (2012). Avec Terra Formars (2016), on se situe largement dans la seconde partie. L'adaptation d'un manga de Yû Sasuga et Kenichi Tachibana (2011-) mettant en scène des cafards mutants suite à une terraformation martienne et leurs éradicateurs repris de justice. Un point de vue qui n'est pas sans rappeler Starship troopers (Paul Verhoeven, 1997), la grosse critique sociale en moins et des injections de gènes d'insectes chez nos criminels en plus. A partir de là, le film peut se payer toutes les excentricités possibles avec des héros se transformant à base de prothèses et des cgi délirantes. Sans compter des cafards entièrement en cgi (à moins que ce soit de la performance capture, mais on n'y croit pas) et particulièrement meurtriers.

Ceux qui s'attendent à un spectacle sobre sans violence graphique risquent d'avoir de grosses surprises devant de multiples décapitations, éventrations et autres découpages de membres. De quoi rappeler le bon temps des shonen des 80's-90's comme Dragon Ball (Akira Toriyama, 1984-95) ou Hokuto no Ken (Buronson, Hara, 1983-88). Un vrai défouloir où se rajoute des dialogues à se rouler par terre. Il n'y a qu'à voir Hideaki Ito dire un "Je reviendrais" dans le sérieux le plus total, alors qu'il sait pertinemment que la réplique provoquera le rire des plus nostalgiques. Eclatons de rire avec le méchant de service (Shun Oguri), sorte de décalque de Zorg le méchant du Cinquième élément (Luc Besson, 1997), le côté diva de la mode en plus. Chacune de ses apparitions est l'occasion de rire de bon coeur. On s'amusera par ailleurs de retrouver Rinko Kikuchi dans une tenue quasiment similaire à celle qu'elle avait dans Pacific Rim (Guillermo del Toro, 2013). C'est notamment ce ton décomplexé qui permet à Terra formars de divertir, voire à se montrer comme un plaisir coupable. La réalisation se révèle efficace et punchy, Miike se permet même d'aller chercher des idées de direction artistique à droite à gauche. Comme pour les passages sur Terre où il cite ouvertement Blade Runner (Ridley Scott, 1982) ou les pyramides réalisées par des créatures extraterrestres renvoyant à Stargate (Roland Emmerich, 1994). Une bonne récréation pour commencer la journée avant d'affronter le dernier gros morceau de la compétition.

On critique souvent le cinéma de genre français, notamment celui qui tourne autour de l'horreur et du fantastique. On dit régulièrement que si le cinéma de genre ne marche pas en France, c'est parce qu'il est automatiquement mauvais ou que le public n'y va pas. Les raisons sont finalement plus complexes. Les divers financiers du cinéma français (CNC, studios, producteurs, mécènes, aides, chaînes de télévision) ne veulent pas de ce type de films, mais aussi les exploitants. D'où une visibilité réduite, là où le cinéma américain peut avoir une meilleure exploitation avec des films parfois encore plus mauvais (il vous suffira de jeter un oeil sur la programmation de vos multiplexes pour le constater). Ce qui revient à faire les fonds de tiroir, trouver des aides dans d'autres pays européens, voire dans le cas de Sam was here (Christophe Deroo, 2016) à tourner le film en anglais pour une meilleure visibilité internationale. Grave n'est pas tourné en anglais, mais il s'agit d'une coproduction franco-belge qui a largement fait le tour des festivals (Toronto, Bordeaux, PIFFF et maintenant Gérardmer) et qui aura une sortie en salles le 15 mars prochain. Au vue du buzz qu'il génère un peu partout dans le monde, on peut se demander à l'heure actuelle si les exploitants feront l'effort de le diffuser décemment mais aussi d'en faire la promotion.

Le fait que Gérardmer lui donne le Grand Prix et le Prix de la critique un peu plus d'un mois avant sa sortie nationale pourrait aider et ce malgré une "interdiction aux moins de 16 ans" qui peut lui porter préjudice. Vient alors une autre question: si le public français est capable de se déplacer pour des films d'horreur américains avec quasiment la même classification, pourquoi ne le ferait-il pas avec un film français ? Certains diront la crainte que ce soit nul car français. D'autres que Grave est surement un énième film qui essaye de copier les ricains, comme ce fut le cas de films comme Promenons nous dans les bois (Lionel Delplanque, 2000). Pourtant il serait bien stupide de passer à côté de Grave pour toutes ces raisons. Grave est probablement ce que le cinéma de genre français a fait de mieux depuis Martyrs (Pascal Laugier, 2008) et le statut n'est pas peu mérité. Toutefois, Julie Ducourneau ne va pas aussi loin que Laugier, ne tombant pas dans le trash pur et dur. Son film est même initialement un pur campus movie avec les bizutages, les soirées étudiantes, la vie en communauté ou les amours naissants. Pour contrebalancer un sujet qui va aller de plus en plus dans le dérangeant, la réalisatrice installe même un humour parfois noir, parfois bienveillant pour contrebalancer. Un élément qui permet de rendre l'horreur d'autant plus forte par la suite.

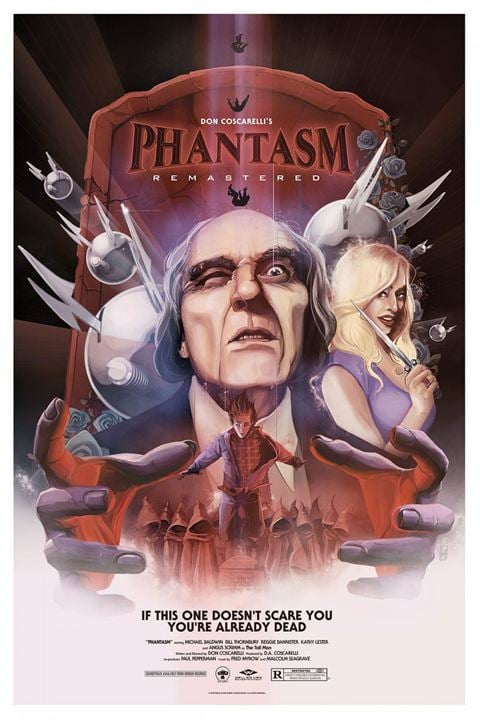

Le bizutage reste tout de même l'élément perturbateur. C'est par ce simple morceau de viande que la tragédie va commencer pour l'héroïne (Garance Marillier), mais aussi sa soeur (Ella Rumpf) en son temps. Une faim qui devient une obsession engendrée en soi par un régime végétarien contenant cette pulsion cannibale. D'abord comme une démangeaison, puis par des envies de plus en plus morbides. Le final enfonce le clou en montrant que cela est probablement issu d'une pratique héréditaire. Un détail qui apparaît comme le dernier coup de grâce d'un film qui décontenance le spectateur. Ainsi, le dernier quart d'heure choque, terrifie, met mal à l'aise et cela fait du bien de voir un film qui vous retourne autant l'estomac. Grave peut également compter sur des acteurs plus que convaincants à l'image de la révélation Garance Marillier qui hérite d'un rôle principal pas forcément évident. Pour un premier long-métrage, Julie Ducourneau marque les esprits et on espère la revoir aussi en forme par la suite. Passons dorénavant au film qui a clôturé ce beau voyage. Là aussi une séance de rattrapage puisque votre cher Borat n'avait pu assister à la Nuit Phantasm où était projeté les deux premiers volets de cette saga de cinq films (1979-2016). Tous orchestrés de près ou de loin par Don Coscarelli, ce qui est une gageure dans les franchises horrifiques. Il est en effet rare qu'un réalisateur s'attache autant à une franchise, l'un des cas les plus évidents étant Wes Craven sur la tétralogie Scream (1996-2011).

Phantasm est devenu un film culte au fil du temps, sans quoi il n'aurait certainement pas eu de suites. Il est arrivé à la bonne période pour lancer des sagas horrifiques, comme le confirmeront les franchises Halloween (1978-2009) et Vendredi 13 (1980-2009) débutées à la même période. D'ailleurs pour rester dans la filiation, le thème principal de Phantasm n'est pas sans rappeler celui de John Carpenter pour son film, à la fois très répétitif et stimulant. Le film en lui-même est pas mal mais manque certainement de punch. Il manque une réelle étincelle pour faire totalement adhérer et ce malgré une durée habituelle pour un film d'horreur (1h28). De même, Coscarelli ne précise pas assez l'univers qu'il développe, laissant peut être trop de mystère au sujet du croque-mort (Angus Scrimm) et de ses intentions. Des éléments peut être plus précisés dans les volets suivants, mais en l'état laissent un peu pantois. Il n'en reste pas moins que le croque-mort est un merveilleux personnage de boogeyman et Angus Scrimm réussit parfaitement à le rendre menaçant. Sa dernière apparition est même quasiment identique au final des Griffes de la nuit (Craven, 1984). Inspiration ou comme le veut la légende, Craven ne savait définitivement plus comment finir son film? Mystères et boules de gomme. Il n'en reste pas moins un cru intéressant qui donne envie de s'intéresser aux films suivants. A la prochaine!

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F83%2F663906%2F109227530_o.jpe)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F41%2F663906%2F98022700_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F29%2F663906%2F93268547_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F32%2F663906%2F92625303_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F40%2F663906%2F77535995_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F26%2F59%2F663906%2F132525644_o.jpeg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F22%2F57%2F663906%2F130635681_o.jpeg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F34%2F81%2F663906%2F130239077_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F44%2F11%2F663906%2F124750303_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F4%2F540148.jpg)